Оформил 12ю главу моего перевода "Русских" Хедрика Смита.

Князь Александр Бенкендорф, шеф тайной полиции. 1830-е годы.

Привожу несколько отрывков. Многое из книги, вышедшей в 1975 году, актуально и сегодня. Отношение к иностранцам. К диссидентам. К событиям 1968 года в Чехословакии.

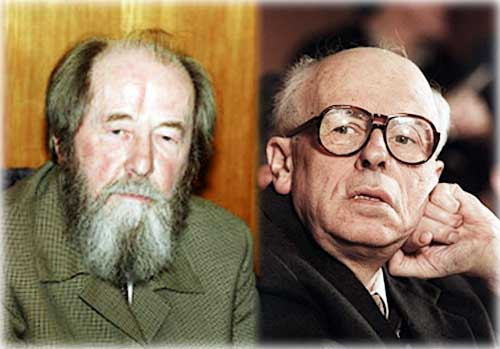

В коммунальных квартирах и студенческих общежитиях русские живут в такой скученности, в которой люди с Запада наверняка страдали бы от клаустрофобии. Они считают само собой разумеющимся делить номер в гостинице или шесть мест в плацкартном вагоне с незнакомцами. В русском языке нет слова, означающего «прайвеси». Индивидуум в порядке вещей идёт после коллектива. Мне лично, это качество русских – самопожертвование в пользу группы и нации – представляется привлекательной чертой. Но его сводит на нет кодекс группового конформизма, старающегося делать всё, чтобы индивид прежде всего рассматривал себя в качестве винтика в машине группы, превращая исключение из группы в суровейшее общественное наказание, будь то изгнание плохо ведущего себя ребёнка из детсадовской группы или принудительная высылка из страны Александра Солженицына за его диссидентские произведения.

«История научила нас выживать, тому, что русские должны держаться вместе, – говорит Анатолий, экономист в возрасте тридцати лет, работающий в госучреждении. – Татары пришли и завоевали нас, когда мы жили в разрозненных княжествах, каждое из которых имело практически свои границы. Нас, русских, было намного больше, чем татар. Татар было немного, но они прорубились сквозь нас, как мощный кулак. Тогда мы поняли, что нужно объединяться – как евреи, к примеру, как ни смешно это звучит. Они объединились, а теперь зов национализма собирает их на исторической родине. Наша родная земля зовёт нас оставаться дома, мы и остаёмся. Звучит, как противоположность, хотя, на самом деле, в основе – одно и то же чувство. У нас много поговорок про преданность и верность. Вы, вероятно, слышали о (маршале) Суворове, знаменитом полководце, разбившем войска Фридриха Великого, а потом и Наполеона[4].

Он говорил: «pust khuzhe, da nashe».

Когда я подсказал, что на английский, который мой собеседник знал, эту мысль, выражающую слепой патриотизм, можно условно перевести как “my country right or wrong” (право оно или нет – это моё отечество), он тут же согласился: «Мы называем это – kvasnoi patrotizm».

Как многие реалии русской жизни, эта фраза не очень легко поддаётся переводу, потому что нужно знать, что квас – это ферментированный крестьянский напиток, делаемый в процессе прогона воды через жжёный хлеб.

Он имеет привкус солода, и дешёвый квас напоминает стоялый кофе – он горьковат, цвета мутной речной воды, с осадком на дне.

По всей России женщины в белых халатах разливают летом квас в стеклянные кружки из больших металлических бочек, окрашенных в тёмно-оранжевый цвет.

Иностранцам обычно хватает одной кружки, но русские души в нём не чают, и в сельской местности делают свой домашний квас.

То есть «квасной патриотизм» представляет собой житейский, крестьянский, специфически русский вид этого чувства.

«Шовинизм?» – спросил я.

«Да, шовинизм, а порой ещё и что-то посильнее» – подтвердил Анатолий. Патриотизм такого рода взращивает веру в легенды, подобно нашим Джону Полу Джонсу[5] и Дэви Крокетту[6]. Такого рода рассказы легко льются из уст русского человека. Анатолий стал вспоминать героические подвиги пограничников, вставших на пути нацистских полчищ и защитников Брестской крепости (фото выше), храбро сражавшихся с превосходящими силами противника, но вынужденных сдаться. Однако это положительная героическая сторона преданности стране отдаёт несгибаемой маккартистской нетерпимостью и преследованием несогласных и пытающихся выйти из клана, как ренегатов, которым нет прощения.

«Когда люди поверили в то, что отечество находится в опасности, продолжил Анатолий, – и это относится не только к военной угрозе, но к опасности идеологической в том числе, то есть они поверили в то, что страну заполонили чуждые им идеи, они готовы практически на всё. Видите ли, народ совершенно естественно считает таких, как Сахаров и Солженицын предателями. По одной простой причине: как Сахаров, так и Солженицын обращаются за помощью к иностранцам [наш разговор состоялся в 1973 году, когда в прессе развернулась яростная кампания против этих двух ведущих диссидентов]. Империалисты используют их обоих, и вы должны понять, что кто бы что ни говорил, а империализм – по-прежнему наш главный враг. То есть, если наш враг использует этих людей, это должно значить, что они – предатели. Сахаров призывал Запад наказать нашу страну, не давать нам статуса наибольшего благоприятствования в торговле со Штатами. Конечно, его считают предателем, и для народа является нормальным делом присоединиться к кампании за его разоблачение». Он на минуту остановился перед тем, чтобы выразить разочарование, но оно было не того рода, что я ожидал. «Националистические чувства в наши дни слабеют среди отдельных представителей интеллигенции. – заявил он. – Некоторые колеблются в решении присоединиться к кампании за осуждение Сахарова и Солженицына. Это не происходит автоматически, хотя должно бы».

Любой иностранец, когда-либо ставивший под вопрос советский образ жизни или оппонировавший, хотя бы мягко, ему или правительству СССР, неизбежно сталкивался с подобным проявлением клановой лояльности. Что бы русский ни думал про себя, он сплачивает ряды и поднимается в защиту нации против чужака. Причём такое поведение совсем не является попугайским повтором советской пропаганды, потому что я слышал, как диссиденты внезапно меняли свою позицию на противоположную, когда иностранец высказывал точно такую же критику их страны, которую они до этого выразили. Национальная гордость перед лицом иностранца является очень сильным чувством. Редактор одного журнала убеждал меня в том, что я ошибаюсь, если думаю, что русские нуждаются в наставнике, который разъяснит им, что говорить иностранцу. Без всяких подсказок люди обычно станут преувеличивать их жизненные стандарты перед людьми с Запада, посещающими их дома и фабрики. «Это естественно, – сказал он. – Люди чувствуют: «Мы же русские. Нам надо хорошо выглядеть перед иностранцами. Мы должны им показать, в особенности американцам, что живём хорошо».

Культурная жизнь Советского Союза насквозь пропитана военной темой, всегда окрашенной в героические, а не в мрачные цвета. «Они не хотят воспитывать нацию пацифистов». – поделился со мной своим мнением американский студент. В репертуаре прессы фигурирует не только целый лист военных штампов типа «мобилизация резервов» и «трудовая вахта», хотя речь идёт о работе на мирной фабрике, и в приложении к экономике звучат те же военные термины, но и тема войны является самой популярной для написания книг и съёмки кинофильмов. Некоторые из этих произведений явно шовинистические, другие более тонкие и более интересные, потому что советские авторы поняли, что можно сколотить капитал на этой теме и даже позволить себе некоторые творческие эксперименты.

Психологические повести о партизанах белорусского писателя Василя Быкова завоевали популярность читателей – в них рассказывается, как кто-то из партизан раскалывается и начинает сотрудничать с врагом, а кто-то идёт на достойную верную смерть. Интеллектуалы, которых я знал, считали Быкова великим писателем за то, что он исследовал вечные экзистенциональные проблемы морали, выходящие далеко за пределы окружающей обстановки военного времени. Константин Симонов, бывший военкором газеты «Красная Звезда», органа вооружённых сил, стал практически самым знаменитым в стране писателем, благодаря своим дневникам и романам, в которых он переходит от батальных сцен и стратегических пейзажей к полудокументальным описаниям взглядов полководцев и руководителей страны в войну. Авангардный театр «Таганка» показал «А зори здесь тихие», очень трогательную и эффектно поставленную пьесу про группу русских женщин, убитых нацистами недалеко от советско-финской границы. В других произведениях рассказывается о встречах ветеранов, проблемах женщин на домашнем фронте, о чувстве вины, которое испытывает молодая женщина из-за того, что была неверна мужу, погибшему на фронте.

«Война» – второсортный роман писателя Ивана Стаднюка, нацеленный на возбуждение в читателе ура-патриотических чувств, рисует самый льстивый за последние годы портрет Сталина. «Горячий снег» Юрия Бондарева повествует о героической обороне Сталинграда, и приукрашенный образ Сталина появляется и в нём, в воспоминаниях одного из персонажа тот выглядит как «человек, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери». Дедушкой военного кинематографа в годы моего пребывания в СССР был фильм «Освобождение» – пятисерийная киноэпопея, рядом с которой картина «Унесённые ветром» выглядит короткой[12]. В ней совершенно не упомянуты первые годы войны, когда Сталин паниковал, а русские отступали, но зато живописуется период от перелома в ходе войны до взятия Рейхстага в Берлине. Слишком много других книг и фильмов на тему войны выходит ежегодно и невозможно перечислить даже основные произведения. Достаточно сказать, что в любое время года книги о войне хорошо раскупаются, а в том, что касается советского экрана, так эта тема для него важнее, чем вестерны для Голливуда.

Шпионские фильмы и романы являются ещё одной страстью русских, поскольку, если повсюду в мире разведывательные агентства подвергаются резкой критике, советский разведчик по-прежнему является национальным героем. В этих произведениях нет и тени намёка на иронию, которая сквозит в фильмах à la Джеймс Бонд. В конце 1974 года, когда американская пресса прожаривала на горячих угольях Центральное Разведывательное Управление за его делишки в Чили, советские медиа в очередной раз восхваляли сверхшпиона Рихарда Зорге, который, под маской корреспондента немецкой газеты в Токио, заранее сообщил о готовящемся вторжении нацистов в Польшу и о планах Гитлера напасть на Советский Союз. Тот же факт, что Сталин проигнорировал сообщение Зорге, всегда опускается. В то же самое время, когда ЦРУ били в хвост и гриву в американской прессе за то, что оно совало нос во внутренние дела, самый либеральный советский журнал «Новый Мир» печатал героическую сагу о контрразведчиках организации СМЕРШ[13], занятых выкорчёвыванием из партизанских рядов польских националистов, не входивших в компартию, но боровшихся против нацистов в 1944 году. Роман был посвящён «Тем немногим, у кого очень многие в долгу». Чтобы сравняться, предположим, с этой публикацией, журнал «Нью Йоркер» должен был напечатать серию статей, прославляющих Аллена Даллеса и Ричарда Хелмса[14]. Самыми популярными телесериалами последних лет были «Семнадцать мгновений весны» и «Щит и меч», сказки о советских мастерах шпионского дела, проникших на верхушку нацистской иерархии. Их прокатывали без всякой оглядки на то, какое воздействие они могут оказать на разрядку. Тем не менее, когда в 1974 году финское телевидение показало американский музыкальный фильм 1957 года «Шёлковые чулки», рассказывающий о похождениях советских агентов в Париже, советское посольство заявило финнам решительный протест.

Произведения на патриотические темы можно найти в любом русском медиуме. Одной из самых поразительных постановок является выступление танцевальной труппы Моисеева[15] под названием «Партизаны». Это блестяще поставленный номер, исполняемый танцорами, одетыми в казацкие чёрные бурки с развевающимися полами, что делает их похожими на грозных коршунов или воронов. Вначале появляется один партизан, изображающий спешившегося наездника, потом другой, и вот уже множество танцоров плавно двигаются по сцене с большой скоростью, словно скачут по ночной степи. Потом вдруг они распахивают бурки, и мы видим представителей разных национальностей и социальных слоёв – молодых людей обоих полов, белокурых прибалтов, похожих на арийцев, якутов, напоминающих эскимосов, азиатов, железнодорожных рабочих, солдат, десантников и матросов. Великолепно исполненный танец становится очень ярким выражением героического единства и солидарности всех советских народов. Короче говоря, спектакль представляет собой одновременно и пропагандистское напоминание о военных подвигах и достижение культурной жизни. Советская публика его любит и ансамбль гастролирует по всему свету.

Вся глава.