Окончательный иллюстрированный перевод книги "Русские" близится к завершению.

19. - Провинция и 20 - конвергенция.

18-я про досидентов, сидентов и отсидентов готова!

XVIII

Современная технология репрессий

Очень важно заставить замолчать первого крикнувшего «король – голый», прежде чем другие подхватят его слова.

Валентин Мороз, украинский диссидент

|

|

|

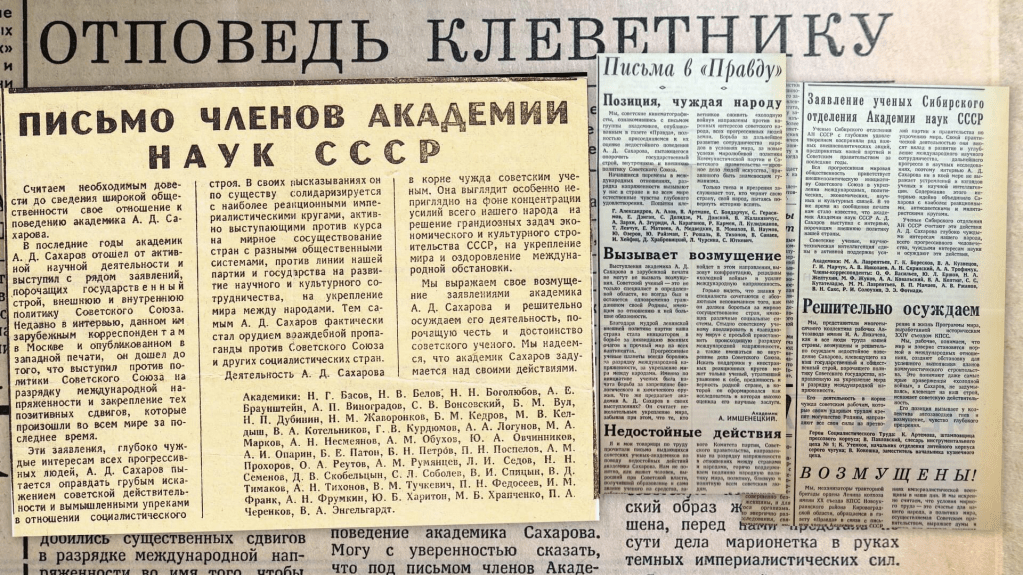

В разворачивающейся сенсации внезапной высылки Александра Солженицына в начале 1974 прошёл почти незамеченным экстраординарный факт, что на короткий период времени три ведущих русских диссидента начали разговор о будущем своей страны. Для страны, в течение полстолетия лишённой настоящего политического дискурса, это был замечательный поворот событий. На Западе ему практически не придали значения по той простой причине, что там всех диссидентов стригли под одну гребенку. А тем не менее, в стране с населением в 250 миллионов человек, только трое: Солженицын, классический славянофил-моралист, Андрей Сахаров, либеральный современный учёный и Рой Медведев, реформистски мыслящий историк, изучавший марксизм, осмеливались публично посягнуть на заявленную коммунистической партией монополию на общественную мысль и выписывать России свои собственные рецепты исцеления, делая это в заявлениях для западной прессы, которые потом направлялись к их народу через мгновенное воспроизведение на радиоголосах.

Такого развития событий невозможно было представить всего лишь десять лет назад, и оно стало возможным благодаря защитному зонтику разрядки и собственной известности этих людей. И тем не менее, дебаты трёх супер-диссидентов тоже вводят в заблуждение. Они затеняют тот факт, что диссидентское движение, которое, возможно, никогда не включало в себя больше тысячи человек, пошло на спад. Советские репрессивные технологии стали изобретательнее и эффективнее по мере продвижения политики разрядки международной напряжённости. Одной из неожиданностей иронии судьбы явилось то, что разрядка, вместо того, чтобы сплотить советскую интеллигенцию, как на то надеялся Запад и как того опасался Кремль, стала предлогом для усиления контроля, и порой сама дала новые методы для усмирения недовольных интеллектуалов. Только те, кто обладал мощью Солженицына, Сахарова и Медведева сумели использовать её щит для того, чтобы углубить сущность своего диссидентства.

В те несколько месяцев перед изгнанием Солженицына Сахарова часто автоматически склоняли в советской прессе на пару с первым, называли его «ренегатом и перебежчиком», отплатившим родине, которая его вскормила «чёрной неблагодарностью». На Западе Сахарова практически причислили к лику святых, как чемпиона борьбы за права человека, как символ разрядки с человеческим лицом и провозвестника готовности Советского Союза к демократизации. Солженицыну была присуждена Нобелевская премию по литературе в 1970 году, а Сахарову прочили эту премию в 1975.

А между тем я нашёл, что эти два человека очень сильно отличаются друг от друга. При личном общении Сахаров меньше всего похож на личность, вызвавшую такой международный резонанс. У него нет импозантности, командирского тона и бойцовского темперамента Солженицына. Там, где Солженицын самоуверенно оказывался в центре разговора, Сахаров предпочитал скромно держаться с краю, будучи человеком застенчивым, без претензий, почти невзрачным, довольствовавшимся тем, что слушает и размышляет, задумчиво склонив голову набок до тех пор, пока не освоится с человеком, встреченным впервые, чтобы свободно с ним говорить.

Внешне они также были абсолютно разными. У Солженицына была широкая грудь колесом, рубленые черты лица, натруженные руки рабочего, борода цвета красного дерева и пронизывающий собеседника мощный взгляд. Во второй половине своей жизни он боролся за известность так же, как в первой половине боролся за саму жизнь, и наслаждался знаменитостью и всеобщим вниманием, когда ему это было выгодно. Весь облик Сахарова, напротив, говорил о его уязвимости. Он был высокого роста, но сутулым интеллектуалом с высоким лбом, с двумя заплатками жидких седых волос по бокам лысеющего черепа, с большими холёными руками человека, никогда не занимавшегося физическим трудом и грустными сочувствующими собеседнику глазами. Он был интровертом, из тех, кого называют настоящий intelligent[1].

В его сдержанности и речи с паузами чувствовался мыслитель – одиночка. Собственная склонность этого человека к ограничению в общении была усилена двадцатью годами наложенных на него извне границ только дозволенных контактов, и личный телохранитель следовал за Сахаровым повсюду, даже когда тот направлялся плавать в бассейн. (Он с улыбкой рассказал мне как, однажды, он оторвался от охраны на лыжах в лесу). Беспрецедентные в советской истории награды и почести не принесли ему известности, потому что присуждены были тайно. Его портрета нельзя было найти в прессе. Мой коллега Тед Шабад видел, как однажды Сахаров зашёл в магазин, небритый, в мятом плаще, купить что-то для того, чтобы отпраздновать рождение своего первого внука, и никто его не узнал и не заметил.

Физик-теоретик калибра Оппенгеймера и Теллера, Сахаров приобрёл почёт естественным образом, легко и довольно рано в жизни, как один из отцов советской водородной бомбы. Его блистательная научная карьера (доктор наук в 26 лет и действительный член АН СССР в неслыханном до этого возрасте – 32 года) принесла ему высокое положение в обществе, состояние в 140000 рублей и доступ ко всем благам, доступным сливкам советского общества. Одним из его первых диссидентских действий стала записка, написанная и переданная Хрущёву на встрече в Кремле. Сахаров в ней возражал против испытания ядерной бомбы в 100 мегатонн, считая его технологически ненужным, политически рискованным и биологически вредным из-за обильных радиоактивных осадков. Лет десять он ограничивался высказываниями такого рода только внутри разреженной атмосферы советской элиты.

На Западе Сахаров не был известен до своего, просочившегося за границу, меморандума 1968 года «Прогресс, мирное сосуществование и интеллектуальная свобода[2]», где выступил за прекращение гонки вооружений, за политику разрядки и за сближение социалистической и капиталистической систем. Только после этого учёный стал публично пользоваться своей известностью, причём в самом начале довольно осмотрительно. В отличие от Солженицына он инстинктивно сторонился огней рампы. Лично я, наряду со многими другими журналистами, несколько месяцев пытался убедить его дать интервью или просто побеседовать, но он уклонялся от такой рекламы. Лишь неохотно, после того, как почувствовал себя загнанным в угол и огульно охаянным советской прессой, он пошёл на встречу мировой журналистике осенью 1973 года.

Всё существование Андрея Сахарова пропитано скромностью, подобной изображённой Грантом Вудом на картине «Американская готика»[3]. Он скромен в жестах, манере, одежде, окружении. Своё состояние он отдал на исследования против рака, считая, что это были деньги на крови, полученные за разработку оружия массового уничтожения. Подобно какому-нибудь сторожу, отработавшему смену, он мог бродить по своей скромной квартире в мешковатых брюках на узких подтяжках и в носках, не думая даже переодеться к приходу гостей. В качестве дани приличиям он мог надеть тёмно-серый костюм с каким-нибудь несуразным галстуком-самовязом, и даже в театр мог пойти в простой рубашке.

Квартира его была столь же лишена претенциозности, сколь и сам учёный. Он делил две комнаты со второй женой Еленой, её матерью и её сыном. Если кто-то приходил рано утром, то постельные принадлежности убирались в диван, и скромная главная спальня превращалась в такую же скромную гостиную: двуспальный, обитый синтетической тканью диван-кровать стоял на выцветшем восточном ковре, рядом с застеклённым книжным шкафом на столе находились пишущая машинка и старинный граммофон, а под радиатором отопления была привязана сковорода для сбора протечек. Поскольку места в квартире было мало, лыжи стояли рядом со сливным бачком в миниатюрном туалете. Коньки висели там же на стене над головой.

Когда кто-то привёл меня в эту квартиру первый раз, то в ней царил беспорядок, свойственный проходившему в это время ремонту. С инстинктивным русским гостеприимством и кратким извинением за неудобство, Сахаров провёл нас прямо на кухню, где стол, покрашенный эмалевой краской верхом, был заставлен тарелками и чайными чашками на блюдцах. Андрей Дмитриевич, как русские его зовут по имени-отчеству, пил чай подслащённым, а лучше сказать, сдобренным, кусочками маленьких твердых зелёных яблок.

«Люблю так пить чай». – заметил он как бы в ответ на мой любопытный взгляд.

«Говорят, что знать пила чай с лимоном, а повара – с яблоками. – вступила в разговор его жена. – Так что это – поварской чай».